人間の栄養学の研究は進んでいますが、ウサギについては、まだまだわからないことがたくさんあります。ウサギの栄養学コラムでは、家庭で飼われるウサギを健康的に長生きさせるため、体のしくみや必要な栄養、食餌についてお伝えします。

現在、主なエサとして与えられているフードは、本来の食性とは異なるものかもしれませんが、野生に近い食餌が必ずしも「ウサギの長生き」にとってベストとは限りません。

だからこそ、栄養学の基礎はもちろん、最新の研究までを知る必要があると考えています。

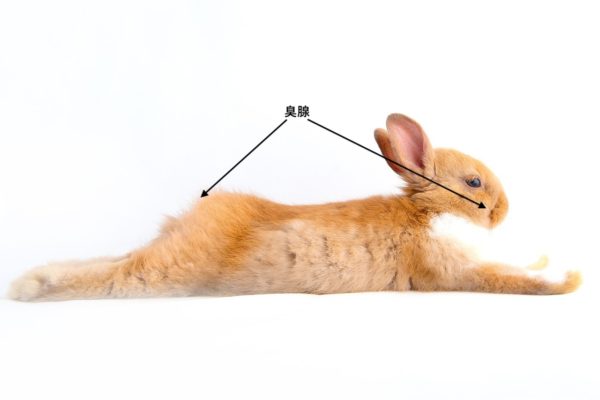

必要な栄養素を摂取する目的があるのはもちろんですが、ウサギにとって「食べる」時間は楽しみでもあります。人間より嗅覚が優れているので、エサのちょっとした変化や違いにも非常に敏感なんですよ。

今回は、ラビットフードの賞味期限やウサギの食の好みについてお伝えします。

目次

ラビットフードの賞味期限はどうやって決めているの?

人間の食べ物は、消費期限や賞味期限が厳格に定められています。ではラビットフード(ペレット)や牧草への表示はどのように決められているのでしょうか?

ペットフードの表示に関する法律はあるがウサギは対象外

以前お話しした通り、日本にもペットを守るための法律がありますが、対象は犬や猫で、ウサギは対象外です。そのためウサギのフードには厳格な決まりがありません。しかし、ラビットフードメーカーは犬や猫のフードと同様の基準で品質を保っている場合が多いようです。

ウサギは対象外ではありますが、農林水産省のペットフード安全法「表示に関するQ&A」を見てみましょう。

農林水産省のペットフード安全法

表示に関するQ&Aには、以下のように記載されています。

Q.27 賞味期限について、具体的にどのように設定したらよいでしょうか。

A.27 賞味期限とは、製品ごとに定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限のことです。

賞味期限は、科学的、合理的根拠に基づき設定する必要があり、次のいずれかの方法によって確認してください。(ア)自社あるいは外部機関による保存試験等の結果

(イ)外部機関等による賞味期限設定のための試験結果

(ウ)同様の原材料及び製法である製品の賞味期限を参考としている場合は、参考としている製品の規格(加工工程を含む)と当該製品との比較

(エ)その他、科学的・合理的根拠に基づく方法

人間の食品には賞味期限や消費期限が表示されていますが、ペットの場合には上記のように「賞味期限」が使われます。

消費期限:記載の年月日までに食べなければならない

賞味期限:記載の年月日までは品質が変わらず、おいしく食べられる

このような犬猫に対する基準をウサギにも用いて、メーカーが賞味期限を定めているのです。

賞味期限を決めるための測定

たとえば、未開封状態の牧草の緑色が、酸化により変色するまでの時間を計測し賞味期限としたり、フードの香りを「ガスクロマトグラフ質量分析計」という機械で測定、製造時点と三か月後、半年後と一定期間を開けて測定した数値を見比べて期限を設定したりします。

牧草は収穫から包装されるまでは空気にさらされていますので、少しずつ酸化していきます。商品として真空パックされたものや密封された牧草も、時間が経てば少しずつ劣化していきますので、与える前に色やにおいに変化がないか、よく確認しましょう。

牧草の劣化を遅らせるためにはどうしたらいい?

開封した牧草は、一週間ほどで酸化や乾燥が進み、緑色から茶色に変色していきます。また陽に当たると劣化は早まります。長く風味を保つためには「ジップできる袋に脱酸素剤とともに入れる」「蓋つきの容器で保管する」「袋の空気をできるだけ抜いてしっかり封をする」など、紫外線と空気に触れさせないように気を配りましょう。

ラビットフード(ペレット)の保存方法は?

未開封のペレットは、涼しく直射日光の当たらない場所で保管します。開封後は脱気できる容器に入れておくといいですね。牧草同様、脱酸素剤を入れたジップ袋に保管してもいいでしょう。

ウサギの嗅覚は優れていますので、ちょっとした変化でも食べなくなってしまうこともあります。いつものフードなのに急に食べなくなった場合は、フードの鮮度が落ちているのかもしれません。新しいものと比べて、色や匂いが違うようなら、すぐに廃棄して新しいものを出してあげてくださいね。

保冷庫の利用もおすすめ

湿度が高く暑い時期は、冷蔵庫にしまうのもいいでしょう。冷たいまま与えるとウサギが驚いて食べないかもしれないので、常温に戻してあげてください。冷蔵庫ほどの低温にせず、玄米保冷庫のように15℃程度を保つ保管庫でもいいと思います。冷凍保存は、乾燥したり解凍がうまくいかなかったりするかもしれません。

ウサギのエサの賞味期限、うっかり切れたものを与えてしまったけど大丈夫?

未開封であれば、少しくらい賞味期限が過ぎていても、すぐに体調を崩しはしないと思います。

ウサギの食餌は乾物(ドライフード)がほとんど。食べなれているフードで、匂いや見た目に劣化がみられないなら問題はなさそうですが、与えるかどうかは、あくまでも自己責任です。

ちなみにドッグフードではウサギ同様、ドライタイプが存在し、真空パックの未開封状態では、1〜2年持つものもあるようです。ウサギのペレットはそのまま封をした袋に入っているものが多いのですが、なかには真空パックや窒素ガス充填のものもあります。きちんと封がされているように見えても、保管中に穴が開き、空気にさらされているかもしれないので、チェックは必須です。

賞味期限切れのフードを与えるリスクは?

見た目やにおいに変化がないと思っても、実はラビットフード(ペレット)や牧草内に、菌やカビが増殖していることがあります。ウサギのエサは常温で保管している方が多いと思いますので、温度と湿度が上がる梅雨時期や夏場は、人間の食物同様、痛んでしまう可能性があります。

嫌気性の菌は真空パックされたなかでも増殖します。期限切れのエサを食べてウサギが体調を崩したのなら、フードをすぐに変え、動物病院を受診してください。

カビによる影響は見た目でわからないことも

少し話がそれますが、私が研究している家畜では多くの場合、粉状の飼料を5トンと大量に飼料タンクに入れるのですが、夏場は食べきる前にカビが生え、全部ダメになることがあります。

見た目で気づければいいのですが、カビにはマイコトキシンという毒素を産出するカビもいますので、見た目だけでない成分の変化にも注意が必要です。

嫌がったら食べさせないで

未開封で適切な温度帯で管理されたものであれば、少しくらい賞味期限が切れても大きな問題になることはなさそうですが、開封後は賞味期限内でも要注意。

酸化により変色や匂いが変化します。人間より嗅覚の鋭いウサギは、おそらく警戒して食べるのを嫌がるのではないでしょうか。

飼い主さんが劣化に気づかなくても、ウサギは敏感に感じ取ります。古くなったフードを嫌がるしぐさを見せたら、それはフードがダメになっているということかもしれません。どうしても食べないようなら新しいものにして様子を見ましょう。

ウサギが食の変化を好まないのは、なぜ?

別メーカーのフードに切り替えたら、全く食べてくれなくなって困った、という飼い主さんの話をよく聞きます。飼いウサギがフードのえり好みをすると、「わがまま」だと思ってしまう人もいるようですが、本当にそうなのでしょうか?

ラビットフード(ペレット)は、メーカーごとに原材料が違うので、味が異なります。人間の食べ物でいえば、「餃子」や「焼きそば」のように同じ名前で呼ばれていても、地域によって味付けや材料が違えば味が変わるのと同じです。イメージした味と違い、急に食べる気がなくなった経験をした人もいるでしょう。

そう考えると、ウサギが味や匂いの変化を敏感に感じ取って、「ん?いつものと違うぞ。食べて大丈夫なのかな」と思って食べないのも、うなずけます。

動物の「好み」はどうやって調べるの?

では、個体によって、好き嫌いはあるのでしょうか?

動物の「好み」を調べるためにはいろいろな方法がとられます。例えば、二点比較法やカフェテリア方式があります。3種類以上の飼料の嗜好性を比較する場合はカフェテリア方式で行われます。対象の動物が食べられる上限量の食餌を数種類用意し、どれを選ぶか観察する方法です。それぞれ上限量を用意するのは、量が少ないと食べきった後に別のエサを食べに行ってしまうからです。

後述の塩分の項目で参考にした文献では、植物の質の違いが嗜好性に与える影響を比較しています。

参考文献

Oka, Y., Butnaru, M., von Buchholtz, L. et al. High salt recruits aversive taste pathways. Nature 494, 472–475 (2013).

ウサギは「狙われる立場」ですから、巣穴の近くに生えている食べられる草を手当たり次第に、ササッと食べて巣穴に戻るのが安全なのでは?と思っていました。

しかし、この実験ではウサギは栄養価の高い草を選択的に食べることがわかったんです。好みというよりは生き残るために、少ない量でできる限りたくさんの栄養が摂取できるように選んでいるのでしょう。

先行研究では、植物の品質がウサギの嗜好性に影響したと述べられています。野草の場合はほとんど消化できないリグニンが少なく、タンパク質が多い物を好むようです。牧草ですと何番刈りかによってもタンパク質含量が若干変化します。

初めての匂いは警戒する

しかし、品質以上に匂いが影響しているのだと個人的には考えています。

果物や甘い匂いのするもの(糖質を多く含むもの)を除き、ウサギが個体ごとに、これまでに経験した餌の匂いの記憶の中にないものは、極力食べないようにしているのだと思います。

アマミノクロウサギは牧草やペレットフードは全く食べませんでした。匂いも栄養価も優れているのに食べないのは、これまで嗅いだことがないからだろうと考えています。

ウサギにも「同じ味ばかりで飽きたから食べない」ことがある?

「同じペレットばかりを与え続けていたらウサギがだんだん食べなくなってきた」というお悩みもよくあるようです。

畜産ですと決まったペレットしか与えないため飽きることはないのですが、飼いウサギは「おやつの美味しさを知ったせいで、ペレットを食べなくなる」という事態は起こり得ると思います。飽きたというよりは、もっとおいしいものを知ってしまったため、それが欲しくてこれまでのフードを食べなくなったのでしょう。

それではウサギもかわいそうですし、おやつばかりでは健康にもよくありません。おやつは時々ご褒美として与える程度にとどめ、お腹いっぱいになるほどはあげないようにしたいですね。

また、何かしらの異物が混入していたことによりウサギが警戒しているパターンや、開封後時間が経ち匂いの変化を感じ取っているといったことも考えられます。

歯茎が弱ってきたことが原因かもしれないので、外見だけで判断せず、動物病院の先生に相談するようにしてください。

ウサギは「塩味」が好き?

前回、昔は飼いウサギに鉱塩を与えていたとご紹介しました(現在はペレットでミネラルを補えますので、追加で塩を与える必要ありません)。ウサギが甘い味が好きだと多くの飼い主さんはご存じだと思いますが、人間でいうところの「濃い塩味」はウサギにとっても美味しいのでしょうか?

牧草とペレットの塩分量

乾燥した牧草のナトリウム量は、多くが0.1〜0.2%程度です。ほとんどのペレットは0.5%付近、多少塩味を感じているかもしれません。人間がおいしいと感じるお味噌汁の塩分濃度は0.8〜1.0%ほど。感じていたとしても「ほんのり塩味」くらいですね。

ペレットの塩分濃度以上の食餌は過剰摂取につながるため、ウサギが食べたとしてもおすすめできません。塩分が不足しているケースでは、初めは漬物程度の塩分濃度のものも食べるかもしれませんが、舌の味覚に関わる部分で塩分を摂取しないような反応が進み、塩分濃度が濃いものは食べなくなるはずです。この反応は人を含めた多くの動物に当てはまるでしょう。

濃い味を求めて、塩分摂取が過剰になってしまう人はいわば中毒のような状態。生物としての本能に従えば、体に必要な塩分量を超えてまで摂取しようとは思わないはずなんです。人間は寿命が長いので、幼少期から多量の塩分を摂取していると、舌が鈍感になってしまうんでしょうね。

実はウサギが60kgの人間の大きさだとしたら、12gの塩分が必要である計算になります。人間の推奨量は6〜7gほどなのでずいぶん多いように感じます。たくさん食べて、どんどん排出するウサギにとって、塩分は常に補わなければならないのかもしれません。飼いウサギはペレットに含まれる分で十分なのですが、野生のウサギは必要量を満たすのは難しいはずです。

風味が弱くなってきた牧草はどうやったら食べてくれる?

封を開けたばかりの牧草は、ふわっといい香りがします。しかし、日が経つにつれ、何の匂いも感じられなくなっていきます。通常は開封から一週間もすると変色し、香りが弱くなります。

牧草のレンチン、発火の可能性があるので注意して!

牧草の香りが薄れてきたとはいえ、半分も消費しないうちに廃棄するのはもったいないですよね。ウサギに食べてもらうために、電子レンジで温める方法が一般に浸透しているようです。

しかし乾物である牧草をレンジでチンすると、発火する可能性があります。どうしても電子レンジを使いたい場合は、10秒ずつ慎重に加熱し、電子レンジのそばで異変がないか見守ってください。

量にもよりますが、1分以上加熱すると、乾燥した牧草が焦げたり、発火したりする危険性があります。電子レンジで温めると、牧草の香りが復活して、ウサギがよく食べるようにはなりますが、油断は禁物です。

生牧草の乾燥に電子レンジを用いる場合も同様です。

ハサミで細かく切ると、牧草の香りが感じられるように

牧草が古くなると変色し匂いも薄れていきますので、嗜好性は悪くなります。多くの牧草は緑色から茶色になりますが、その変化は表面から内側に向かって進みます。

電子レンジを使う以外の方法としておすすめなのが、香りが立つようにハサミで何か所かカットすることです。外側は茶色でもハサミで切ると、内側はまだ緑色であることもあります。ハサミで切れば、香りの残る部分が表面に出てきて、ウサギの食いつきがよくなりますのでお試しください。

ウサギは本能に従ってエサを選択している

ウサギは実際に食べたり匂いを嗅いだりしたうえで、本能に従ってエサを選んでいます。人間より野生の本能を色濃く残していますから、その判断がウサギの体にとって正しいのは当然です。

人間と暮らしてくれているウサギたちのために、私たちができることはなにか?それを最優先に考えていきたいですね。

参考文献

Somers N, D’Haese B, Bossuyt B, Lens L, Hoffmann M. Food quality affects diet preference of rabbits: experimental evidence. BELGIAN JOURNAL OF ZOOLOGY. 2008;138(2):170–6.

最新記事 by 川﨑浄教 (全て見る)

- ウサギの栄養学(14)スペシャルインタビュー前編 - 2022.08.22

- ウサギの栄養学(13)ウサギはどんなフードが好き? - 2022.04.29

- ウサギの栄養学(12)飼い主さんのフード選び、重視すべきポイントは? - 2022.03.14