動物の「行動」を知れば、本当の姿と「心」が見えてくる!

ウサギの生態はまだまだ研究途上、謎に包まれた部分がたくさんあります。こちらのシリーズでは「ウサギの行動」を読み解くことで、その不思議にせまります。

今回のテーマは、睡眠。眠るということはヒトにもウサギにも必要不可欠で、当然ながら、とても大切な行動です。今回は眠るという行動を掘り下げ、ウサギの睡眠の特徴から、ウサギの安眠環境までを考えてみたいと思います。

目次

ウサギの睡眠時間と睡眠サイクル

機敏に動き回るイメージのウサギですが、日々どれくらいの時間を睡眠に費やしているのでしょうか。

ウサギは1日にどのくらい眠るの?

ウサギの睡眠時間は「平均8時間」と紹介されるのをよく見かけますが、これはあくまでも目安です。別の実験では、1日あたり平均11時間との報告もあり、個体差があることがわかります。

この個体差はどこから来るのでしょう? 原因の1つは、生活環境だと思われます。

自力でエサを見つけ、常に警戒し続けなければならない野生のウサギと、身の危険を感じることのない飼いウサギとでは、睡眠時間は異なって当たり前。また、ヒト同様、高齢ウサギでは眠る時間が増える傾向もあります。

ウサギの睡眠時間は、草食動物の中では「長い方」

ところで、ウサギの睡眠時間は他の動物と比べて長いのでしょうか、短いのでしょうか。

以下は、草食動物の睡眠時間です。ウサギの睡眠時間はどちらかといえば「長い方」と言えます。

こうして見ると、動物によって睡眠時間にかなりの差があることに気付きます。目立って短いのが、ゾウやウマ、キリンといった大型の草食動物です。

これまでの行動学コラムでもご紹介した通り、ウサギは食物連鎖の底辺に位置する「捕食される側」。敵に狙われるリスクが高いはずなのに、大型獣よりたくさん寝ているのはちょっと不思議に思いませんか?

小さい動物ほどたくさんの眠りが必要? 睡眠時間と体のサイズの不思議な関係

これを説明する考え方として、草食動物の睡眠時間の長さは体の大きさに反比例するという仮説があるんです。

動物は小さいほど、体重あたりのエネルギーを要求する量(代謝率)が大きくなります。サイズが小さいほど体重に対する体表面積が大きくなり、熱が放散されやすくなるからです。

そして、体の代謝率は脳の代謝率と相関します。代謝率が高いということは、脳が酸化ストレスを受けやすくなるということ。

つまり、小動物は酸化ストレスによる脳のダメージを修復するために、睡眠をより多く取る必要があると考えられています。

もう少し詳しくご説明しましょう。

睡眠は、脳を守るために避けられない行動

ぐっすり眠ると疲れが取れますよね。睡眠の役割は「体を休めること」と思われがちですが、厳密に言えば「筋肉」ではなく「脳」を休めるのが、生物学的にみた睡眠の真の目的。筋肉を休めるだけならば、感覚をシャットダウンしてまで眠る必要はありません。大脳を守り修復し、よりよく活動させるために生き物は眠るのです。

身体の司令塔である大脳は、連続運転にとても弱い臓器です。数時間、活動したら、その後は必ず休ませなければなりません。

人間にとって、時間を気にせずぐっすり眠るのは何よりのご褒美ですよね。他の生き物にとっても睡眠が心地よいことは同じでしょうが、野生動物では、睡眠は命懸けの行為でもあります。

眠ることは、意識レベルを落とし筋肉をゆるませ、栄養補給をやめること。弱肉強食の世界に生きる野生動物にとっては、かなりの危険がともなうからです。

スキを作る睡眠はできるだけ避け、活動し続けることが最も安全なはず。にもかかわらず、睡眠を取らないことはできません。ラットを強制的に不眠の状態にさせたら死亡したという実験結果すらあります。脳を持つ動物は、睡眠から逃れることはできないのです。

このように考えると、ウサギは優雅に寝ているのではなく、「1日につき8〜11時間は、活動停止して回復に努めなければならない」と表現する方が、実態にあっているのかもしれません。

小分けにして何度も眠るウサギのスタイルは、動物界のスタンダード

ウサギは何回かに分けて睡眠をとります。このようにな眠り方は「多相睡眠」と呼ばれ、動物では一般的な眠りのスタイルです。現代の人間のようにまとめて睡眠をとる方が、むしろ特殊なのです。

ウサギの細切れ睡眠にも、「深め・長めの睡眠」と「浅め・短めの睡眠」があり、深め・長めの睡眠が起こりやすいのは正午ごろと深夜とされています。

ちなみに、ウサギは早朝・夕方という薄暗い時間帯に活発に動く「薄明薄暮性」ですが、室内で12時間ごとに消灯・点灯を切り替えた実験では、暗い時の方が覚醒時間が長いという結果も出ています。「夜中にケージからゴソゴソ物音が聞こえる」という話もよく聞きますが、夜の方が元気になるウサギも多いのかもしれません。

眠っていても起きているように見える 独特なウサギの睡眠

ウサギの睡眠の大きな特徴は、「目を開けたまま眠れる」こと。つまり、眠っているかどうかが見かけ上、わかりにくいんです。

「寝ている」ことを悟らせないのもウサギの生存戦略

目を開けたまま眠るのも、生き残りをかけたウサギの作戦のひとつです。

目を開けていることで「起きている」ように錯覚させる

閉眼し明らかに眠っている様子の動物と、目を開けたままの動物では、捕食者が襲いかかりやすいのは前者でしょう。ウサギは「起きている」と敵に錯覚させることで、危険を回避しようとしているのです。

「先生に気づかれないよう、まぶたに目を描いて授業中にこっそり寝る」というシーンが登場するマンガがありますよね。ウサギが目を開けたまま眠るのも、これに近いねらいがあるのかもしれません。

目を開けたままなら緊急事態にもすばやく反応できる

さらに、ウサギの目はただ「開けているだけ」ではないとも考えられています。

眠っているウサギは起きている時ほど周囲のことを認識していませんが、ウサギの目の光受容体は機能し続けています。そのため、捕食者が近づくなどして光の変化をキャッチしたら、その信号はウサギの脳に送られ、目を閉じている場合よりもはるかに速く動き始められるとされています。

ヒトも、朝日が差し込むと自然と目が覚めたり、明るい部屋では熟睡できなかったりするので、眠っていても光を感じていると思われます。まぶたを開けたままでいるウサギは、よりハッキリと感知できるということでしょう。

目を開けたまま眠っても、ウサギは「ドライアイ」知らず

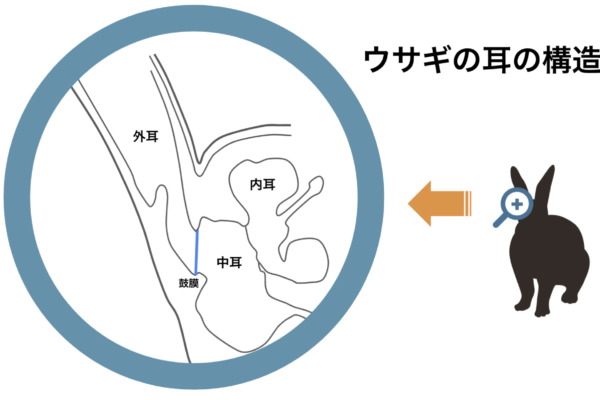

目を開けたまま眠ることを可能にしているのはウサギの涙です。ウサギの涙には、他の動物よりも油分が多く含まれます。この油分が、眼球表面の水分が蒸発するのを防いでいるのです。(参考:「視覚・聴覚・嗅覚」ウサギの警戒センサーの秘密を探る)

ヒトでも、目の乾燥で起こる「ドライアイ」が知られています。「涙の不足」でドライアイが起こると考えられてきましたが、ほとんどのケースで涙の中の「油不足」が原因であることが近年、明らかになってきました。ヒトの場合、油分が涙に占める割合は1%と極めて少量ですが、油分が減ると涙は数秒で蒸発してしまうのだそうです。

油分たっぷりのウサギの涙、その効果がうかがい知れますね。

寝ているウサギの見分け方

目を開けているウサギが寝ているか、起きているかを見分けるポイントをご紹介しましょう。

鼻ヒクヒクが止まり、耳が倒れる

ウサギにとって、鼻と耳は大切な感覚器官です。ニオイと音からさまざまな情報をキャッチするため、ウサギは常に鼻をヒクヒクと、そして耳をレーダーのように動かしていますが、ウトウトし始めるとこれらはだんだんゆっくりになります。そして、深く眠ると完全にストップするのです。

呼吸がゆっくりになる

深い眠りについた時に呼吸回数が少なくなるのはヒトも同じです。

ところで、「バタン寝」とも言われるように、ウサギは突然、倒れるように眠りにつくことがあります。ウサギは体の構造上、ゆっくりと横になることができないのです。バタン寝したうえ、呼吸がゆっくりだと「もしかして病気で倒れたの?」と心配してしまいますね。

問題ないケースがほとんどですが、痙攣しているなど明らかに様子がおかしい場合は、すぐに主治医に診せてください。

いびきをかく

ウサギもいびきをかくことがあります。寝息のような「スピースピー」という音から人間のいびきのような「グーグー」という音までさまざまです。

ただし、中には呼吸器系の病気が隠れていることもあります。急にいびきをかくようになった、鼻炎症状が疑われるなどの時は、念の為、診察を受けた方がいいでしょう。

ウサギも夢を見ている可能性が大

ウサギの睡眠について詳しく調べた実験では、脳波の状態から、ウサギの眠りを3タイプに分類しています。そしてその中には、いわゆるレム睡眠に相当するものも含まれています。レム睡眠は「夢をみる眠り」として知られていますから、人間同様、ウサギも夢を見ている可能性が高いと考えられます。

眠っている最中に「前足をホリホリ」「口をモグモグ」といった動作をするウサギは多いようです。もしかしたら、穴を掘ったり、牧草を食べる夢を見ているのかもしれませんね。

また、「ぷっぷっ」とか「ぷきゅう」とごきげんな鳴き声を出したり、「キーッ」と悲鳴をあげたりする子も。人間の「寝言」さながらです。

安心して眠れるのは、飼いウサギならではの幸せ

ウサギは警戒心の強い動物ですが、警戒度によって寝姿も変わります。(詳細は【睡眠】うさぎは目を開けたまま寝るってほんと?)よく慣れたウサギは大胆な寝相を見せてくれるようになりますが、これは人間と共に暮らすからこその姿ではないでしょうか。

自然界で暮らしているウサギは、リラックスして過ごせる時間は少なかったと考えられるからです。

常に危険と隣り合わせ!野生のウサギは寝るのも一苦労?

ウサギは常に捕食のリスクにさらされているうえ、群れの中も、完全に安心できる場所ではありません。オス・メスともにはっきりとした序列があり、オスは自分の縄張りを守らなければなりませんし、メスも、他のメスから攻撃を受ける可能性があります。

自然界に暮らすウサギは、常に警戒のアンテナを張り続けねばならないのです。目を開けたまま眠る、横になって寝ないのはまさに、警戒心の高さのあらわれですね。

そんなウサギも人間と暮らすことで、野生では考えられないような睡眠環境を手に入れました。

飼いウサギの平均寿命は7〜10年ですが、野生のウサギは2〜3年と大きな差があります。

飼いウサギが長生きできるのは、もしかしたら、捕食されないこと、栄養状態が良いことに加えて、安心してぐっすりと眠れることも関係あるのかもしれません。

ウサギの安眠のためにできること

共に暮らすウサギが健康的な眠りにつけるよう、飼い主さんができることは何でしょうか?

ケージを落ち着いた場所に設置する、ケージの中を安心できる環境にするなどの基本的なセッティングは大切です。多くの生き物は、光を浴びることで体内時計が調節されます。昼と夜のリズムをつけることも必要でしょう。

また、しっかりと運動できるようにする、おもちゃを与えるなど、起きている時間を充実させる工夫も有効です。そして何よりも、飼い主さんとの間に信頼関係を築くことが、飼いウサギを安心させ、より良い眠りにつながります。

ウサギの眠りにも個体差あり ゆったりとした気持ちで見守ろう

「うちの子は8時間も寝ていない気がする」「もしかして睡眠不足?」と気がかりな飼い主さんもいるかもしれません。

確かに、体調不良やストレスで、睡眠に影響が出ることはあります。しかし、必要な睡眠時間には個体差も大きく、「◯時間寝ないとダメ」「◯時間は寝すぎ」と一概に言えるものではありません。私たち人間でも、1日8時間寝ないと調子が悪い人もいれば、5時間で大丈夫、という人もいますよね。

ウサギだって、たくさん寝たい子と、あまり寝なくても大丈夫な子がいても不思議はありません。

ストレスサインなどが見られず、元気に過ごせているようなら、おおらかに見守りましょう。大好きな飼い主さんがリラックスしていることが、ウサギの安眠にもつながります。

行動観察から環境エンリッチメントを始めよう

ウサギの行動がもつ意味を知ると、新たな一面が見えてきます。そして、環境エンリッチメントを実践するうえでも、動物の行動の意味を深く考えることはとても大切です。

「環境エンリッチメント」というと、少し耳慣れない言葉かもしれませんが、その基本は、動物の目線に立って考える、というシンプルなものです。そして、動物たちの行動をよく観察することは、その第一歩になります。

うさぎの環境エンリッチメント協会は、飼いウサギの「ウサギらしさ」を引き出し、そして、私たち人間と楽しく活動的に暮らしていけるよう、これからも、ウサギの『生活の質=Quality of Life』の向上に役立つ情報を発信していきます。

参考文献

① Wiley Blackwell(2010). Behavior of Exotic Pets. pp.69-77.

② Teresa Bradley Bays, Teresa Lightfoot and Jörg Mayer(2006). Exotic Pet Behavior. pp.1-44.

③ 井上昌次郎『ヒトや動物はなぜ眠るのか』.バイオメカニズム学会誌. 29(4), pp.181-184,2005年

④ Jerome M. Siegel(2005). Clues to the functions of mammalian sleep. Nature 437, pp.1264-1271

⑤ Scott s Campbell and Irene Tobler(1984). Animal sleep: A review of sleep duration across phylogeny. Neuroscience & Biobehavioral Reviews 8(3):pp.269-300

⑥ R.T.Pivik, F.W.Bylsma and P.Cooper(1986). Sleep-Wakefulness Rhythms in the Rabbit. Behavioral and Neural Biology. 45(3):pp.275-286

⑦ うさぎの時間編集部編『うさぎの心理がわかる本』. 誠文堂新光社. 2012年

最新記事 by 橋爪宏幸 (全て見る)

- ウサギ専門医に聞く(30)「毛芽腫」「乳頭腫」皮膚のイボは切除が必要?【上皮系腫瘍】 - 2024.07.26

- ウサギ専門医に聞く(29)ツメダニ・ウサギズツキダニが最多【外部寄生虫症】 - 2024.06.12

- ウサギ専門医に聞く(28)心因性脱毛 なぜ毛を抜くの?原因・対処法の探し方 - 2024.05.13