動物の「行動」を知れば、本当の姿と「心」が見えてくる!

ウサギの生態はまだまだ研究途上、謎に包まれた部分がたくさんあります。こちらのシリーズでは「ウサギの行動」を読み解くことで、その不思議にせまります。

飼い主さんが意識する機会はあまりないかもしれませんが、ウサギは自然界では捕食される側。食物連鎖の下位に位置し、キツネやイタチ、猛禽類などから常に狙われています。このことは、身の危険にさらされることがなくなった飼いウサギの本能にも、強くインプットされていると考えられます。

そこで今回は、ウサギが捕食者から身を守るための行動と知恵をご紹介し、その生態にあった飼育環境までを考えてみます。

目次

ウサギは生き残るために、臆病さを身につけた

よく慣れた飼いウサギではかなり堂々と振る舞うこともありますが、ウサギは本来、とても臆病な生き物です。「怖がり」というとネガティブな印象を受けるかもしれませんが、強い警戒心は、ウサギが身を守るために発達させた立派な能力なんです。

臆病なら、常に周囲を警戒しているので、捕食者の接近を早めに察知して逃げ出せます。好奇心おう盛で積極的に行動する個体よりも、捕食されるリスクを下げられるのです。結果的に、警戒心の高いウサギが生き残ってきたと考えられます。

必要に応じて強めたり緩めたり・・・警戒心を調整しているウサギたち

ずっと警戒状態でいると疲れてしまいそうですよね。当たり前のことかもしれませんが、ウサギも状況にあわせて警戒レベルを調節しているようです。

自然に近い状態で屋外飼育しているウサギを観察し、年齢・性別・体重などが、警戒心とどのように関係しているのかを調べた実験があります。

すると、幼くて体重が軽い個体は警戒心が薄いとわかりました。これは、経験が少ないゆえの無邪気な行動で、警戒することをまだ十分に学んでいないからだという可能性もあります。

一方、幼い個体はリスクをおかしてでもエサを食べることを優先しているとも考えられます。一定のサイズまで成長できなければ、若いウサギは食べ物の少ない冬を乗り越えられません。次のシーズンまで生き残れるかは、秋口までにどれだけ体重を増やせたかに強く関係しているとされています。

成長と防御との間で、相反する欲求を抱えているんですね。

また、妊娠後期のメスは警戒心を高めています。人間も同じですが、お腹が大きくなるとすばやく動けません。より早く危険に気づけるよう警戒を強めているのです。

では次に、いざ警戒センサーが反応したとき、身を守るためにウサギがとる行動「逃げる」について見ていきましょう。

「脱兎のごとく」の言葉通り、逃げるために進化したウサギ

ウサギの基本的な戦略は、敏捷な動きで逃げること。すばやい様子を「脱兎(だっと)のごとく」といいますね。ウサギの逃げ足の早さは昔から、誰の目にも明らかだったのでしょう。

走行と跳躍に適するようウサギは全身が筋肉質で、特に、長い後ろ足には非常に発達した筋肉がついています。また、体重が軽い方がより早く走れるので、骨格は軽量化されました。体重に占める骨の重さの割合を他の動物と比べると、例えばネコでは体重の12〜13%ですがウサギはわずか7〜8%しかありません。

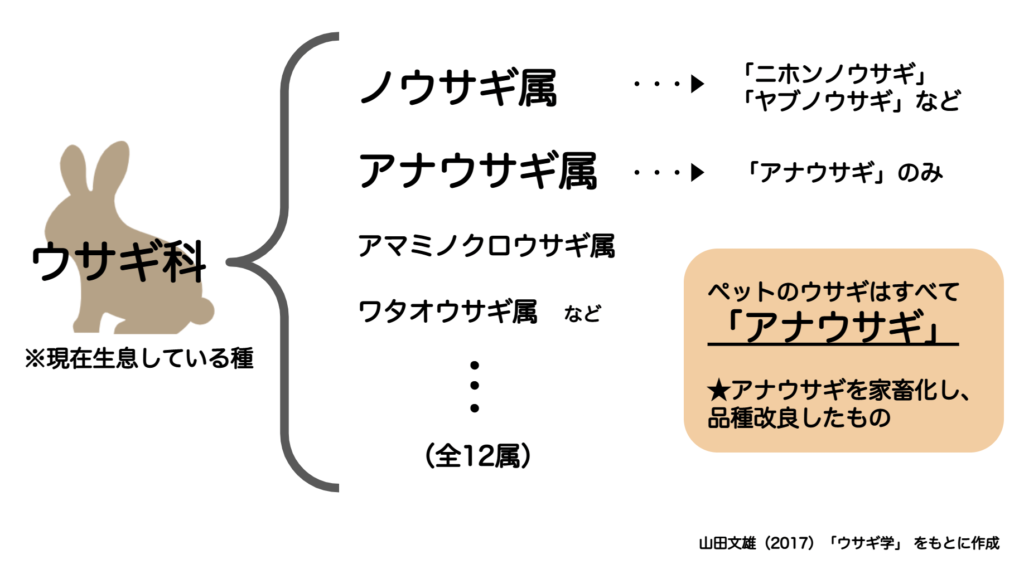

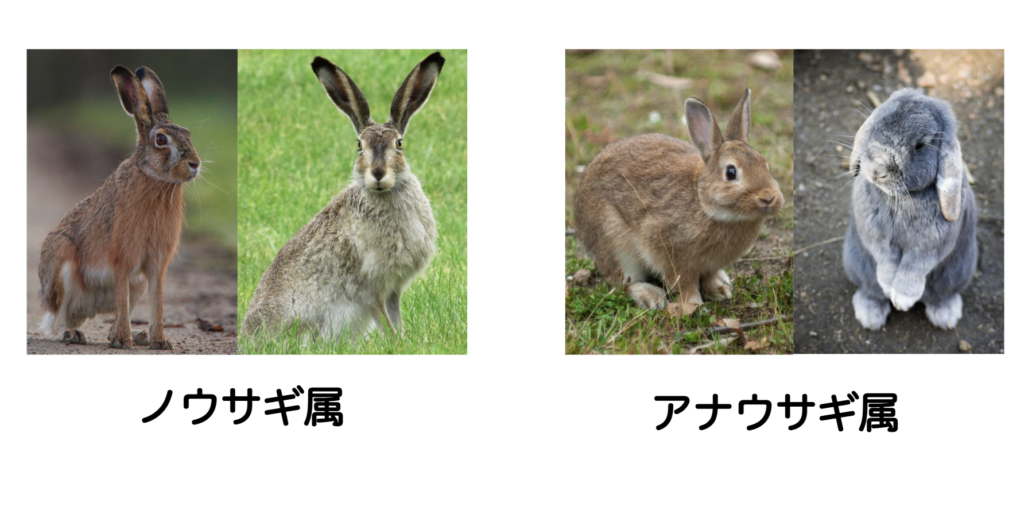

ところでウサギといってもいろいろな種類があります。私たちに親しみがあり代表的なのが「ノウサギ」と、ペットのウサギの原種である「アナウサギ」ですが、両者で「逃げ方の戦略」が違うことをご存知でしょうか。

「走って逃げきる」を選んだノウサギと、「安全な場所に逃げこみ隠れる」を選んだアナウサギ

ノウサギは、とことん走って捕食者から逃げきる戦略を取っています。その最高速度はなんと、サラブレッドにも匹敵する時速80km! 持久力にも優れ、ノウサギの中には、長時間でも時速50kmで走り続けられる種もいます。

高い走行力を実現するため、ノウサギは、アナウサギよりも身体が大きく、長い足と大きな心臓、そして呼吸のための広がった鼻の穴を持っています。

一方のアナウサギは、危険を感知したら地下に掘った巣穴に逃げ込んで隠れます。すぐ逃げ込めるよう、巣穴から150メートルくらいの範囲までしか出歩きません。

ノウサギとアナウサギの逃走戦略の違いは、生態にもさまざまな違いを生み出しています。そのひとつが、赤ちゃんの状態です。

ノウサギの赤ちゃんは、危険に見舞われたら生後すぐでも走って逃げられるよう、目も開いて毛も生えた状態で生まれてきます。これに対して巣穴で子育てをするアナウサギの赤ちゃんは、未熟な状態で産み落とされるのです。(関連コラム:動物行動学者監修 育児放棄じゃなかった!ウサギの子育ての秘密〜妊娠・出産から育児まで〜)

ここからは、ペットのウサギと同種であるアナウサギが、野生ではどのように身を守っているのか詳しく見ていきましょう。

集団生活×安全な隠れ場所=ウサギの防衛術

アナウサギの防衛戦略のポイントは「集団生活」と、隠れ場所である「地下に掘った巣穴」です。

みんなで暮らすとメリットいっぱい!集団生活

集団で生活することで、警戒の目が増え、危険に気づきやすくなります。

ウサギがエサを食べに複数で巣穴から出てくるとたいてい、エサを食べずに後ろ足で立ち上がったり、耳を上げて周囲を見回したりしている個体がいます。交代で見張っているのです。

見張り役が危険に気づいたら、後ろ足ですばやく地面を叩く、いわゆる「足ダン」で仲間に危険を知らせます。それを聞いた他のウサギたちは、一斉に巣穴にダッシュするのです。

自分も危険なのになぜわざわざ「足ダン」するの?

臆病なウサギですから、危険を迫っているとなったら1秒でも早く逃げ出したいはず。それでも見張り役が「足ダン」で仲間に知らせてあげるのは、仲間を守ることが自分の利益になるからです。

見張り役が多いほど、1匹が食餌に使える時間が長くなります。また、次に説明する巣穴掘りも、群れのみんなで行った方が負担が軽くなります。

仲間で助け合うことは群れで暮らす多くの動物に見られる行動ですが、ウサギも例外ではないのです。

巣穴「ワーレン」はウサギの安全基地!素晴らしい地下の世界

続いて、巣穴は「ワーレン」と呼ばれ、ウサギにとっての安全基地です。

ワーレンのサイズは土壌の条件によって変化します。さらさらとした砂質の土壌はトンネルが崩れやすいため、ワーレンはあまり大きくなりません。一方、崩れにくく条件が良い場所では複雑に入り組んだトンネルを掘り、何年も使われます。6年間使われたワーレンでは、入り口の数が150個、トンネルの総延長517メートルにも達したという記録もあるほどです。ほとんど地下迷宮ですね。

余談ですが、『不思議の国のアリス』でアリスが飛び込んだのはウサギ穴。地面に突然ポッカリとあいた巣穴の入り口は、作者にとって異世界へのトンネルのように思えたのかもしれません。さらに英語圏では、rabbit hole(「ウサギの巣穴」)は「底なし沼・終わりのないトンネル」というニュアンスで使われることもあるのだとか。それほど、ワーレンは立派だということですね。

そしてこのワーレンにも、もちろん捕食者対策が施されています。

「落とし穴」に「瞬間移動」? 巣穴の入り口はまるで忍者屋敷

ワーレンの入り口は、捕食者が追って来られないよう上手くカムフラージュされています。

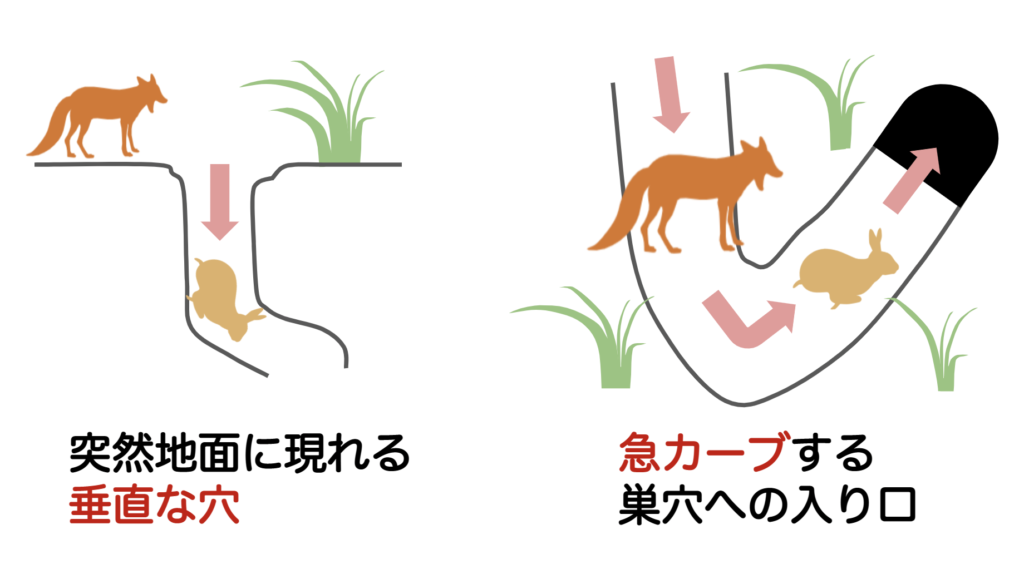

複数ある入り口の中でも「ボルトホール」と呼ばれるものは地面の内側から掘られています。これは、周囲に盛り上がった土で穴が目立ってしまわないようにするためです。さらにボルトホールは地面に対して垂直に掘られていることもあり、こうなると、ほとんど「落とし穴」。ウサギなら簡単に出入りできる一方、捕食者の侵入をはばみます。

また時には、巣穴入り口に通じる道を直角に曲げるなどして、捕食者の目をくらますような工夫をすることも。急カーブを曲がって巣穴に逃げ込んでしまえば、追いかけてきた捕食者には、まるで瞬間移動のように、突然ウサギが消えてしまったように見えることでしょう。

捕食者が入り込みにくい、狭いトンネル

ワーレンの内部は直径15センチメートルほどの狭いトンネルが続いており、天敵となるキツネやネコが入り込むことは困難です。ただしところどころに直径40センチメートルほどの広い部分があり、ウサギ同士がすれ違えるように作られています。

トンネルの先の行き止まりは小部屋になっており、臆病なウサギも、そこでは外敵をおそれることなくくつろげるのです。

アナウサギにとってワーレンがどれほど安心できる場所かお分かりいただけるかと思います。

ウサギの「逃げる」「隠れる」欲求は飼育環境でどう満たす

ここまで紹介したアナウサギの生態を、ペットのウサギの飼育環境にもあてはめて考えてみましょう。アナウサギの本能を持つ飼いウサギは本来、臆病で、ふとした拍子に逃げたくなる・隠れたくなることは当たり前です。

そこはウサギにとって安心できる環境?ケージの設置場所を考えよう

ケージはウサギにとって大切な自分のテリトリー。まずはケージ自体をウサギにとっての安全地帯になるような場所に設置してあげることが基本です。

例えば玄関など人の出入りが激しい場所、道路に近い窓際でよく大きな音がする場所では、ウサギがその度にびっくりしてしまう可能性があります。

ただ、家庭の状況によっては、落ち着いた環境を用意するのが難しいこともあるでしょう。その際には、ケージの内側に安心できる隠れ場所の設置を検討してあげてください。実際、逃げること・隠れることのできないケージで飼育されたウサギは、そうでないウサギに比べて落ち着きがないという研究報告もあります。

一例ですが、以下のような場合は、ケージ内に巣箱・ハウスを設置することのメリットが大きいと思われます。

巣箱・ハウスを設置した方が良いのはこんな時

・ウサギを飼い始めて間もない

・小さい子どもや他のペットがいる家庭で、大きな音がしょっちゅう鳴る

・道路や線路が近く、車や電車の音が聞こえてくる

・ウサギが臆病な性格である

・多頭飼育をしている など

また、ウサギが妊娠して、出産・子育てをする時も必ず用意してあげてください。

一方、すべてのケースで、ケージ内に巣箱やハウスを設置することがおすすめかというと、一概にそうとも言い切れません。

巣箱・ハウスが必要かは、状況とウサギの性格で判断を

飼いウサギではそもそも、隠れ家に逃げ込みたくなるほどの恐怖を感じる機会がないことも多いもの。また、ケージ自体が安心できる隠れ家のような存在になっているケースも多いため、あえて巣箱・ハウスを与えなくとも大丈夫、という側面もあるのです。

さらに、巣箱・ハウスをケージに入れることで生じるデメリットもあります。

ケージがあまり大きくなければ、巣箱・ハウスを設置したぶん、ウサギが自由に動けるスペースが狭まります。そして何より、ウサギは巣箱の「上」にのぼりたがることが多いのですが、転落した際に骨折の心配があるんです。

ウサギは巣箱の「上」がお好き

「巣箱を入れてあげたのに中に入らず、上に登る」と思っている飼い主さんは多いのではないでしょうか。このことは、実験でも報告されています。

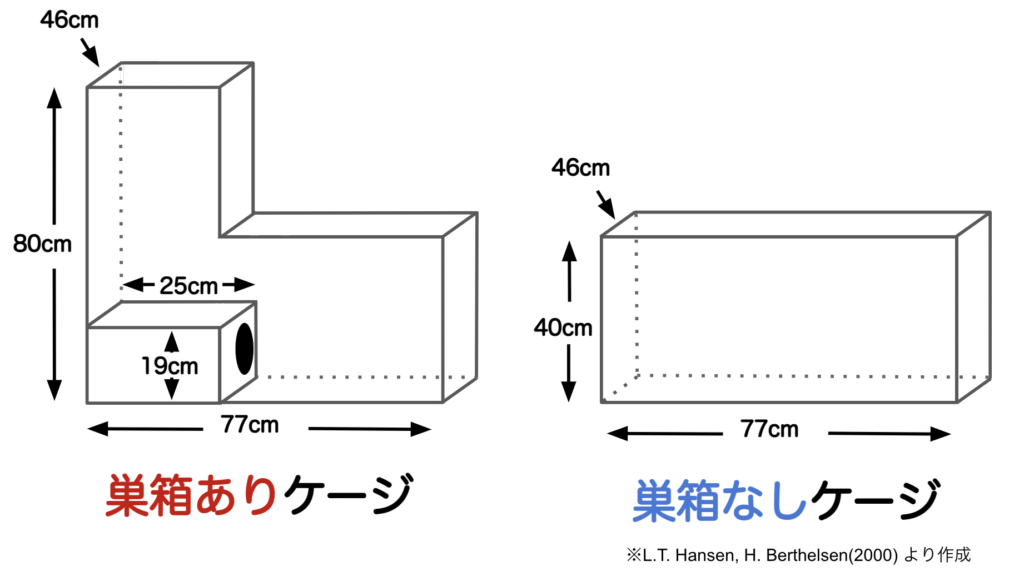

イラストのように、巣箱なしのケージで飼育したウサギと、巣箱を入れ、その部分の天井を高くしたケージでウサギの行動を比較しました。すると、これまでの研究同様、巣箱ありのウサギの方が、ストレスに関連すると思われる行動が減少する傾向にありました。

ただし、巣箱ありのケージで、巣箱に入って避難所・休憩所として使用したウサギはごくわずかで、ほとんどの時間を屋根の上で過ごしていたというのです。

野生のウサギは、小高いところに後ろ足で立って伸び上がり、周囲を見渡すように警戒します。目線の位置が高くなると、より遠くまで視界が広がりますよね。飼いウサギも、見晴らしが良い方がなんとなく「落ち着く」のかもしれません。

また、巣箱があることでケージ内が狭くなったため、やむなく巣箱の上に登っていた可能性も考えられるでしょう。

いずれにせよ、巣箱に登ることで転落による骨折につながる可能性があることは知っておいてください。(関連コラム:うさぎの骨はとっても繊細 飼い主さんに知っておいてほしいこと)

飼い主さんの目が届くところで使用するなら心配ないのですが、巣箱をケージ内に入れる・入れないは、臨機応変に判断すべきでしょう。また、隠れ場所は必ずしも巣箱でなくとも構いません。例えば、ケージの外側の一部に布を貼って「目隠し」を作り、ウサギが隠れたいときは隠れられるようにしてあげるのも方法の1つです。

「隠れ場所」は「遊び場所」! 部屋んぽの時の一工夫でウサギの満足度を高めよう

隠れることは「危険からの逃避」であるだけでなく、ウサギにとって楽しい遊びにもなります。ワーレンやトンネルを思わせる場所に出たり入ったりすることは、野生の本能を刺激することにつながるからです。

ウサギの「隠れたい」欲求は、飼い主さんの目が届き、安全にも配慮できる部屋んぽの時に満たしてあげるのはいかがでしょうか。

部屋んぽの時は、あちこちに隠れ場所を用意してあげると良いでしょう。ウサギ用の筒状のおもちゃもおすすめです。特に牧草から作られたものなら、ガジガジかじってうっかり飲み込んでしまっても安全なので、思い切り遊べます。

そしてもちろん、部屋んぽ中はウサギが「怖い」と感じた時に駆け込めるよう、ケージの扉は開けておいてあげてください。飼い主さんの工夫で、ウサギの満足度はもっと高まるはずです。

行動観察から環境エンリッチメントを始めよう

ウサギの行動がもつ意味を知ると、新たな一面が見えてきます。そして、環境エンリッチメントを実践するうえでも、動物の行動の意味を深く考えることはとても大切です。

「環境エンリッチメント」というと、少し耳慣れない言葉かもしれませんが、その基本は、動物の目線に立って考える、というシンプルなものです。そして、動物たちの行動をよく観察することは、その第一歩になります。

うさぎの環境エンリッチメント協会は、飼いウサギの「ウサギらしさ」を引き出し、そして、私たち人間と楽しく活動的に暮らしていけるよう、これからも、ウサギの『生活の質=Quality of Life』の向上に役立つ情報を発信していきます。

参考文献

① Wiley Blackwell(2010). Behavior of Exotic Pets. pp.69-77.

② Teresa Bradley Bays, Teresa Lightfoot and Jörg Mayer(2006). Exotic Pet Behavior. pp.1-44.

③ 山田文雄『ウサギ学ー隠れることと逃げることの生物学』. 東京大学出版会. 2017年

④ Raquel Monclús and Heiko G. Rödel(2009). Influence of Different Individual Traits on Vigilance Behaviour in European Rabbits. Ethology,115, pp.758-766

⑤ L.T. Hansen and H. Berthelsen(2000). The effect of environmental enrichment on the behaviour of caged rabbits (Oryctolagus cuniculus). Applied Animal Behaviour Science, 68(2), pp.163-178

⑥ うさぎの時間編集部編『うさぎの心理がわかる本』. 誠文堂新光社. 2012年

最新記事 by 橋爪宏幸 (全て見る)

- ウサギ専門医に聞く(30)「毛芽腫」「乳頭腫」皮膚のイボは切除が必要?【上皮系腫瘍】 - 2024.07.26

- ウサギ専門医に聞く(29)ツメダニ・ウサギズツキダニが最多【外部寄生虫症】 - 2024.06.12

- ウサギ専門医に聞く(28)心因性脱毛 なぜ毛を抜くの?原因・対処法の探し方 - 2024.05.13