動物の「行動」を知れば、本当の姿と「心」が見えてくる!

ウサギの生態はまだまだ研究途上、謎に包まれた部分がたくさんあります。こちらのシリーズでは「ウサギの行動」を読み解くことで、その不思議にせまります。

今回のテーマはウサギの「食べる」。生きるうえでの基本となる摂食行動は、すべての動物にとって非常に大切であることは言うまでもありません。

食に関してはうさぎの環境エンリッチメント協会がうさぎの栄養学コラムを寄稿していますが、今回は行動学の側面から「食べる」に注目してみたいと思います。

目次

食べるためには歯が命!独特&高機能なウサギの前歯

食べ物の入り口といえば口、そこで大切な役割をになうのは「歯」です。

歯の構造と仕組みをいつもと違った角度から詳しく見ていくと、ウサギの行動の意味が浮かび上がってきます。

哺乳類の中で唯一ウサギだけ!“ダブル構造”の前歯とは

ウサギの歯でもっとも特徴的なのは前歯です。なお今回は特に断りがない限り、「前歯」といえば上と下の中央に生えている4本の歯を指すことにします。

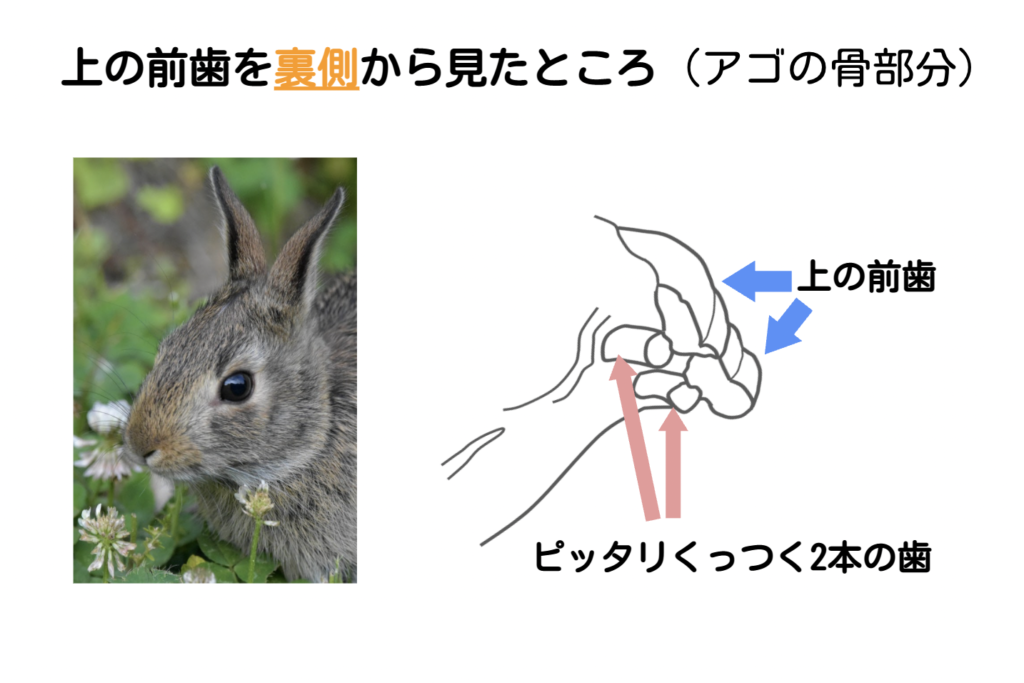

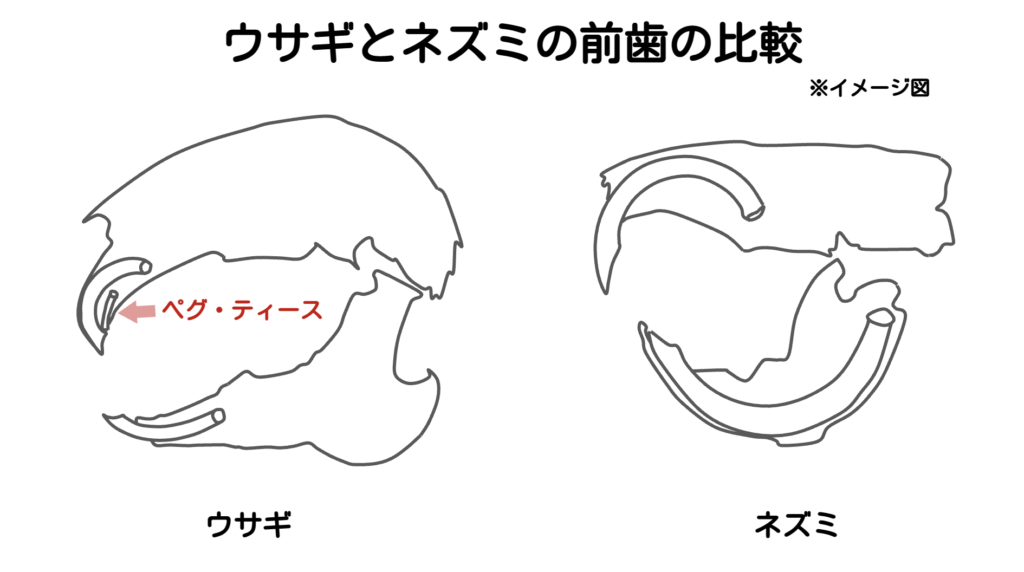

ウサギで独特なのは上の前歯で、後ろにはなんともう2本の歯がピッタリくっついています。このような歯を持つのは、すべての哺乳類の中でウサギだけなんです。

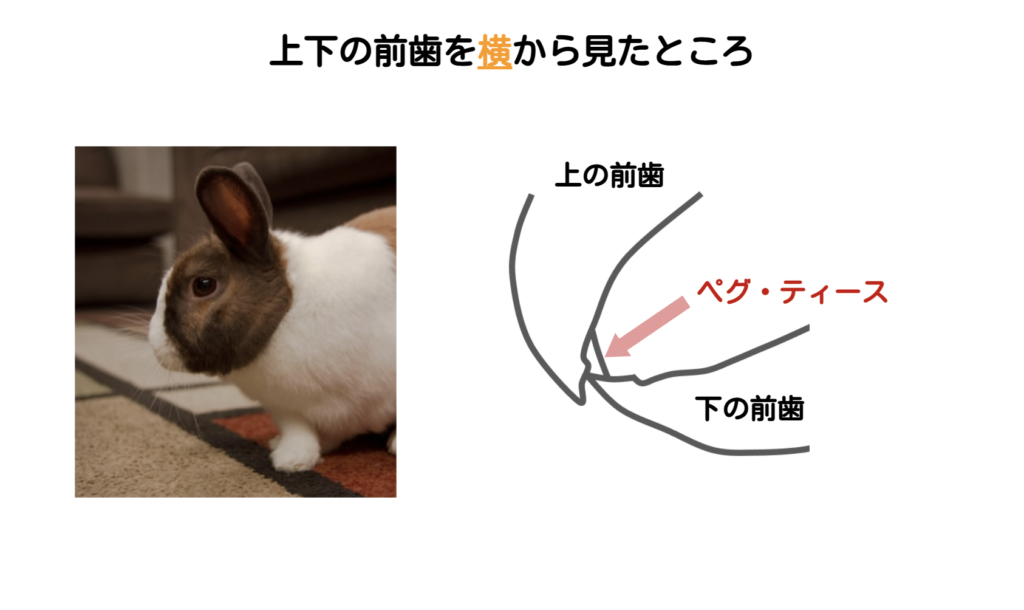

上の前歯の後ろに生えている2本の歯は、円柱型で杭に似ているため「ペグ・ティース」とも呼ばれます。早速、ペグ・ティースの役割を見ていきましょう。

ペグ・ティースの役割は大切な上の前歯を衝撃から守ること?

前歯とペグ・ティースは形が違います。前歯は鋭く尖っており切れ味が良さそうですが、ペグ・ティースの先端は平らで、噛み切ることに適しているように見えません。

ペグ・ティースの役割はまだ十分解明されていないのですが、一説では上の前歯を衝撃から守り支えることではないかと考えられています。

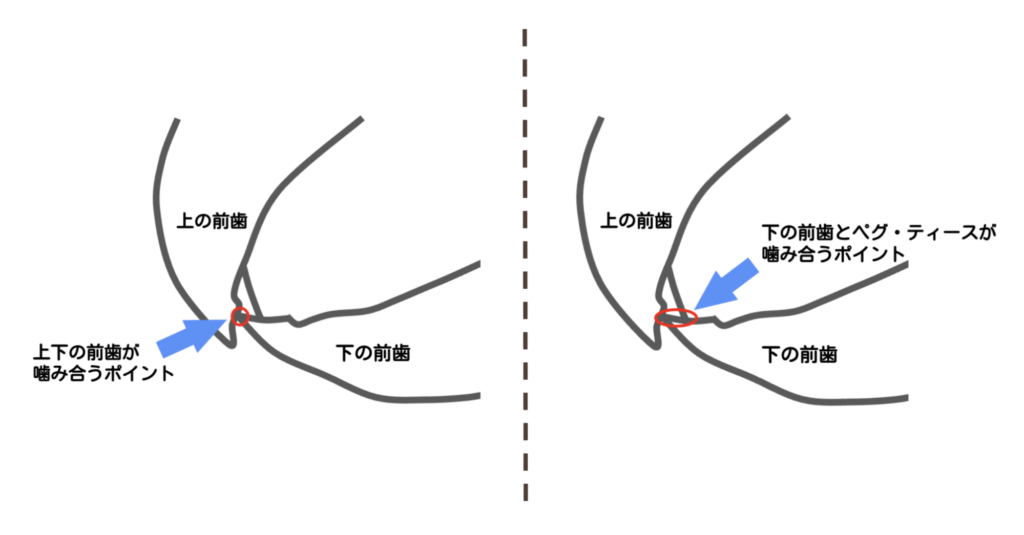

横から見ると、下の前歯は上の前歯とわずかな面積で接している一方、ペグ・ティースとは広い面で接しており、しっかり噛み合っているのがわかります。

上の前歯が下の前歯と噛み合う際、ペグ・ティースがまずストッパーのように下の歯からの衝撃を受け止めるので、上の前歯にかかる力が軽減できるというのです。

では、ウサギはなぜペグ・ティースで上の前歯を支える必要があるのでしょう。明確な答えはないのですが、体の構造に着目するといくつかの推測ができます。

ウサギの歯は伸び続けるがゆえにとってもデリケート

まず考えられるのが、ウサギはデリケートな前歯への負担軽減のため、ペグ・ティースで支えているのではないかということです。

ウサギの歯は固い木の皮などを噛み切るため、すり減る前提で、伸び続けるようにできています。このような歯を常生歯(じょうせいし)と言いますが、常生歯はそうでない歯と比べると、歯ぐきの中で歯を支える歯根膜のコラーゲン線維が細かく弱いという特徴があります。

そのため、ウサギは歯に想定外の強い力や持続的な負荷がかかると、簡単に歯の向きが変わったり、根っこにある歯を生み出す細胞が死滅して歯が伸びなくなったりします。

さらに、ウサギの前歯は上下あわせてたった4本。多くの動物では前歯が横一直線に並んでおり、かじる際に前歯にかかる負荷を複数の歯で受け止めますが、ウサギの場合は上下4本に負荷が集中します。

日常的に大きな負荷がかかる部分なので、ペグ・ティースで支えているのではないでしょうか。

ひとたび歯のトラブルが起これば食事が摂れなくなるので命取り。ペグ・ティースはまさに縁の下の力持ちなのかもしれませんね。

ネズミ・リスにないのはなぜ? ウサギにだけペグ・ティースが必要な理由

ところで、「前歯が上下4本だけ」で「常生歯」なのは、ネズミやリスなどのげっ歯類も同じ。ウサギもかつては「げっ歯目」に分類されていました。ペグ・ティースのおかげでウサギは独立して「ウサギ目」として扱われるようになったのですが、よく似た歯を持つげっ歯類とウサギで、なぜウサギにだけペグ・ティースがあるのでしょう。

骨格を比べてみると、げっ歯類の前歯は、アゴの骨のかなり奥深くから生えておりしっかりと支えられているのに対して、ウサギの前歯は浅い部分から生えています。

強い力がかかったときの耐久性は、ウサギの前歯の方が低いであろうことが想像できますね。ペグ・ティースが「衝撃を吸収し支えるための歯」であるのなら、ウサギにだけ、ペグ・ティースが必要だったことにもうなずけます。

ウサギの前歯には「手」の役割もあるのかも

ウサギの食べる行動をよく観察すると、前歯で器用に挟んで引っ張っているのがわかります。食べる以外の行動でも、私たち人間であれば手を使う動作のほとんどを、ウサギは歯とアゴの力でやってのけます。どうやら、ウサギの前歯には「手」のような役割があるように見えます。

捕食者から逃げる能力を高めるため、ウサギの手足は地面を素早く叩ける形になった代わりに、「つかむ・持つ」はできなくなりました。ウサギはそれを、歯で上手に補っているのでしょう。

ちなみに、ここでも役に立っていそうなのがペグ・ティースです。上下の前歯よりも広い面積で下の歯と噛み合うペグ・ティースは、物を挟んで力を込めて引っ張る際に、重要な支点になっていると推測できます。

なんとお腹の中で生え変わっていた!ウサギの乳歯

ウサギの歯には、ペグ・ティース以外にもう1つ独特な点があります。それは、生まれる前にお母さんのお腹の中ですでに乳歯が生え変わっていることです。

哺乳類の多くは、乳歯が永久歯に生え変わる仕組みを持っており、ウサギも例外ではありません。ところが、ウサギの乳歯が抜けたという話はほとんど耳にしませんよね。それもそのはず、一部の乳歯はお腹の中ですでに抜けているんです。前歯の場合、胎生約17日で生え、胎生約25日で抜け落ちます。つまり生まれてから生える前歯はすでに永久歯なんです。

人間をはじめ多くの胎生動物は、産後しばらくたってから乳歯が生えてきますから、ウサギはかなり特殊です。もちろん、お腹の中で抜け変わる乳歯は、食べるためには使われません。なぜこのようなことが起こるのでしょうか。

早い時期に独り立ちできるように歯も進化したのかも

これは推測ですが、ウサギの乳歯がお腹の中で抜け変わるのは、ウサギの離乳時期が生物学的に見ても早いということの現れなのかもしれません。

野生下ではウサギの離乳は生後25日頃で、子ウサギたちはその時点から草のみを食べて生きていきます。つまり、それまでに永久歯がある程度、生え揃っていなければならないんです。つまり逆算すると、少なくとも前歯くらいは、お腹の中で乳歯の時代を終わらせておかなければ「間に合わない」のかもしれません。

味覚からウサギの「食べる」を考える

歯に続いて「食べる」機能で重要な役割を担うのが味覚です。ウサギの「かじる」謎にせまる でご紹介した通り、ウサギは味覚が鋭敏だと考えられています。

草食動物は一般に、見た目の違いがほとんどない草の中から毒性のものを即座に判別しなければならないため、味覚が鋭い傾向があります。実際、有毒な植物は特有の味や刺激性があるためウサギが好まないことが多く、大量摂取は起こりにくいと考えられています。

新しい味を警戒するのも、有害物質を避けるため?

ウサギは新しい味に対して保守的な傾向があります。「いつもと違うペレットを与えたら食べてくれなくて困った」という話はよく聞きます。「いつもの味」を好むのは、もしかしたら、危険な食べ物を避けるための本能かもしれません。確実に安全な味ばかりを食べれば、中毒のリスクを減らすことにつながるからです。

そのうえ、ウサギは身体の構造上、一度飲み込んだら吐き出すことができません。有毒なものを体に入れるわけにはいかないと考えると、食べ物への「チェック」が厳しいのにもうなずけますね。

食行動の始まりはお母さんから

鋭敏な味覚で慣れ親しんだ味を判別するウサギですが、実は離乳直後の子ウサギですら、すでに「好み」が決まっていることがわかっています。

知ると納得!ウサギの学習と行動の関係 でもご紹介した通り、子ウサギは妊娠中、そして授乳中の母ウサギの食べていたものを明らかに好むことがわかっています。この「母の味」を好むという傾向は、なんと、子ウサギにとって有毒な植物に対しても見られました。母から得られた食餌のヒントの影響は、とても大きいのですね。

さらに別の実験では、母親が妊娠前に食べていたものですら好んだというのだから驚きです。

生息地域によっては、有毒な植物が多い場合もあり「どれが安全で、どれが危険か」は生き抜くためにとても大切な情報です。妊娠前の母親の食餌を子ウサギが直接知る手段はありませんから、ウサギの体には、なんらかの世代間の情報伝達システムが組み込まれていると考えるのが自然です。今後の研究が待たれます。

甘いものも好きだけど、苦いものも好き

ところで、ウサギが本能的に「好む味」はあるのでしょうか? 多くの飼い主さんが実感している通り、ウサギは甘い味が好きです。これは私たち人間も同じですね。一方、ウサギはある程度の苦味も好むという研究報告もあります。

植物の根、葉、茎などに含まれるサポニンという物質は、渋み、苦み、えぐみなど不快な味の原因になります。人間なら避けたくなるところですが、サポニンがさまざまなレベルで含まれる飼料を与えて比較したところ、ウサギは、サポニンがある程度含まれている方を好むことがわかりました。このような傾向は、ネズミやブタでは見られません。

ウサギは甘いものを好むので、ヒトと似た味覚を持っていると考えたくなりますが、人間にとっての苦みや刺激が、ウサギにとっても同じとは限りません。ウサギの味覚の世界は奥が深そうです。

栄養補給のために必須の食糞、ウサギの食行動にも影響大

ウサギの「食べる」行動で忘れてはならないのが食糞です。

ウサギがウンチを食べることをご存知の飼い主さんは多いと思います。ウサギは食べる糞「軟糞」と捨てる糞「硬糞」の2種類を排泄し、軟糞にはタップリの栄養が含まれています。

栄養学的にはウサギが生きるために必要不可欠な食糞ですが、行動学の観点から見ると、その合理的な一面が浮かび上がります。

食糞は安全・便利なお弁当

草食動物の主食は栄養価の低い草なので、基本的に、たくさん食べなければなりません。そして、体の構造上、消化管を動かし続けるために、ある程度持続的に食べることも必要です。そのため草食動物の中には、起きている時間の大半、エサを食べ続けているものもいます。

ウサギも繊維質をたくさん欲しますが、捕食される立場、そうそうのんびり食べ続けるわけにはいかないので、天敵がいない時を見計らって、ちょこちょこ断続的に食べ続けます。

実は、この慌ただしい食事時間の解消に一役買っていると思われるのが食糞です。お尻に直接口をつけて摂取する食糞は、エサを探しに出かける必要のない、究極の「お弁当」。安全な巣穴の中でゆっくり食べられますから、捕食者に狙われるリスクがぐっと減ります。草を探しにいく通常の食事よりも、はるかに負担が少ないのです。

実際、軟糞が排泄されるのは朝夕の食事のおよそ4時間後で、ウサギが体を休めている時間帯です。私たち人間でいうところの「おやつタイム」のようなものかもしれません。

捨てる用の「硬糞」もピンチの際の非常食に

さらに、ウサギは繊維質が不足した際には硬糞も食べており、一説では、食物や水が得られない環境に置かれても食糞のおかげで1週間以上も生き延びられるという報告まであります。悪天候が続いた時などは2〜3日程度、地下の穴にこもっていることも不可能ではないでしょう。

食糞はウサギの食行動に大きな影響を与えていると言えます。

「食べる」を通して見えてくるウサギの姿

狩りの必要のない草を主食に選んだがゆえ、ウサギの歯と味覚、消化管はそれに最適な進化を遂げました。生きるための知恵と工夫が詰まったウサギの体の機能を知ると、それがウサギの行動を形作っていることに気づきます。

今回は「食べる」を軸に、ウサギの体の構造や行動の理由を読み解きました。本当の気持ちはウサギに聞かないとわかりません。しかし、ヒントをもとにその気持ちを知ろうとすることは、ウサギとともに暮らす私たちにとって非常に重要です。

ウサギにも一匹ずつ個性があります。同じ行動の裏にも、それぞれ違う感情が隠されているかもしれません。

どの子にも共通する「正解」はありません。いろいろな推測を持って大切な家族であるウサギの様子を愛情深く見守れば、きっと新たな発見につながることでしょう。

行動観察から環境エンリッチメントを始めよう

「環境エンリッチメント」と聞いても、少し耳慣れないかもしれませんが、その基本は、動物の目線に立って考える、というシンプルなものです。そして、動物たちの行動をよく観察することは、その第一歩になります。

うさぎの環境エンリッチメント協会は、飼いウサギの「ウサギらしさ」を引き出し、そして、私たち人間と楽しく活動的に暮らしていけるよう、これからも、ウサギの『生活の質=Quality of Life』の向上に役立つ情報を発信していきます。

参考文献

① Wiley Blackwell(2010). Behavior of Exotic Pets. pp.69-77.

② Teresa Bradley Bays, Teresa Lightfoot and Jörg Mayer(2006). Exotic Pet Behavior. pp.1-44.

③ 山田文雄『ウサギ学ー隠れることと逃げることの生物学』. 東京大学出版会. 2017年

④ Vilmos Altbacker, Robyn Hudson and Agnes Bilko(2010). Rabbit‐mothers’ Diet Influences Pups’ Later Food Choice. Ethology 99(1‐2): pp.107 – 116

⑤ 大泰司紀之『十二歯考 歯が語る十二支の動物誌』.医師薬出版株式会社. 1993年

⑥ 霍野 晋吉、山内昭『ウサギの医学』.緑書房. 2018年

⑦ アン・マクブライド著・斎藤慎一郎訳『ウサギの不思議な生活』.晶文社. 1998年

⑧ 大野瑞江著・曽我玲子監修『よくわかる ウサギの健康と病気』. 論文堂新光社. 2018年.

最新記事 by 橋爪宏幸 (全て見る)

- ウサギ専門医に聞く(30)「毛芽腫」「乳頭腫」皮膚のイボは切除が必要?【上皮系腫瘍】 - 2024.07.26

- ウサギ専門医に聞く(29)ツメダニ・ウサギズツキダニが最多【外部寄生虫症】 - 2024.06.12

- ウサギ専門医に聞く(28)心因性脱毛 なぜ毛を抜くの?原因・対処法の探し方 - 2024.05.13