フェレットくんと暮らす飼い主のみなさん、こんにちは。

フェレット情報局は、フェレットの生態・お世話の仕方について、専門店『フェレットリンク』のスタッフが発信するメディアです。

今回は、フェレットの「聴力」について取り上げます。

動物の聴力(音の聞こえる範囲)は種類によってさまざま。「イヌやネコがソワソワし始めたと思ったら玄関のチャイムが鳴った」なんて話を聞くこともありますが、それは人間に聞こえない音を感知したからです。

ではフェレットは、どの程度の音が聞き取れているのでしょうか? また、あわせて知っておきたいのが、意外に多いとも言われる難聴です。

フェレットの「聞こえ」について考えてみましょう。

関連コラム:【視力と見え方】フェレットの目はどのくらい見えてる?

目次

どのくらい耳がいいの? フェレットの聴力

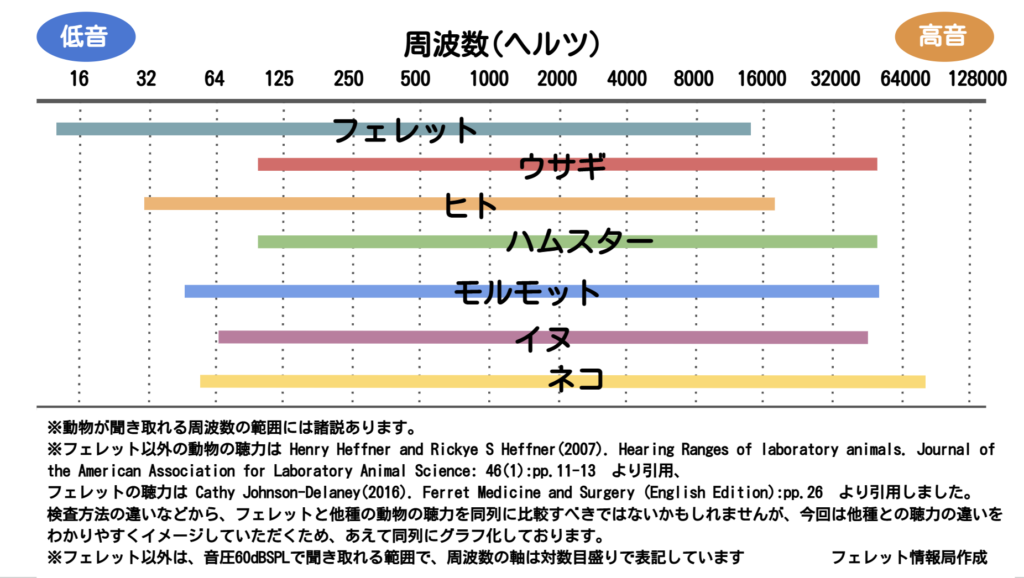

大人のフェレットが聞きとれる音の高さ(※)の範囲は4Hz〜15,000Hzとされています。

この数値は、ペットとして身近な他の動物と比較して、特に「優れている」というレベルではありません。ネコやイヌより劣るのはもちろん、高い音については人間にも及ばないんです。

どうやら、フェレットは五感のなかで聴力にはあまり頼らずに生活していそうなことが伺えますね。

※可聴閾値(かちょういきち)は周波数によっても異なるため、上記の数値は参考値です。各動物との比較のグラフも、絶対的なものではなく、あくまで一例としてお考えください。

フェレットの聴覚は生後すぐは未完成で、生後32日ごろから音が聞こえるようになります。この頃はまだ6,000Hzの高さの音までしか聞きとれませんが、拍手の音に反応するかどうかで耳が聞こえているかのチェックは可能です。

聴覚は日々発達し、生後39〜42日で大人と同じくらい音を聞きとれるようになります。

ママには赤ちゃんの声が聞こえる!フェレットと人間の聴覚、種を超えた親子の絆

高い音の聞き取りはそれほど得意でないフェレット。しかし、育児中の母フェレットは、普段は聞こえないはずの高音を聞き取れているというデータもあるんです。

フェレットの赤ちゃんは危機が迫った時や苦しい時などに、高い声で鳴きます。これは周波数にすると100,000Hzと、フェレットの「聞こえる限界(約15,000Hz)」を大幅に超えていますが、子持ちの母親フェレットは反応できるのだそうです。

人間でも、赤ちゃんの夜泣きでお母さんは飛び起きるけれどお父さんは朝までぐっすり、という話を聞きますよね。このような現象は他の動物にも広く見られるのかもしれませんが、フェレットと人間で種を超えた親子の絆があるのは興味深いですね。

フェレットの難聴は本当に多いのか

さて「フェレットには難聴の子が多い」というお話を聞いたことがある方もいるかもしれませんが、本当でしょうか?

1/3弱の確率で難聴があるというデータも

アメリカ獣医医師会に発表された研究を簡単にご紹介します。

152匹のフェレットを対象に難聴の有無を調査したところ、全体の29%にあたる44匹に片耳もしくは両耳の難聴が見つかったというのです。

研究ではさらに、難聴と、性別・被毛の色と模様・毛の長さの関係性を調べました。すると、難聴の有病率は、被毛に白い部分がどの程度あるかと関係しており、カラーごとに難聴の確率がかなり違ったと結論づけています。

この結果はあくまで、1つの実験から導き出されたものにすぎません。ペットのフェレットの生態にはまだわかっていない部分も多いうえ、聴覚障害は遺伝疾患によるものと考えられているので、ファームによって有病率が大きく異なる可能性もあるかもしれません。

このデータは参考程度にとらえるべきですが、それでも、フェレットと暮らすうえで知っておいて損はないと思います。後でご説明しますが、難聴が珍しくないと知っておけば早期発見につながり、フェレットと飼い主さんの双方にとってプラスに働くからです。

難聴があってもフェレット自身はあんまり困っていないみたい

難聴のフェレットは普通に生活できるのでしょうか? 実は、もともと聴力にあまり頼らないからか、難聴のフェレットの行動は、聞こえている子とほぼ変わらないと言われています。

そのため、一緒に暮らす飼い主さんでも難聴に気づいていないことが珍しくないんです。

聞こえていないことに飼い主さんも気づかないのはなぜ?

飼い主さんがフェレットの難聴を疑うとしたら、呼びかけてもなかなか起きない、遊んでいるときに他の子よりも大きな声で鳴く、声で指示を出しても無視される、といったシーンです。

しかしいずれも、「よく寝る子だな」「声が大きくて元気」「遊びに夢中で聞いてないのかな」とも思えてしまいますよね。特に、複数のフェレットを飼育した経験がなければ「これが普通」ですから無理もありません。

一方で、難聴の存在に気づいてあげることは、飼い主さんとフェレットの双方にとってとても意味のあることなんです。

難聴の存在に気づいてあげることはなぜ大切?

難聴でフェレット自身はさほど困らないとはいえ、飼い主さんとしては、聞こえていない子が「聞き分けが悪い」ように感じられてしまうことがあるかもしれません。

聞こえない子は『おやつ』『トイレ』『ダメ』など、言葉だけでの指示が通りにくくなります。また、名前を呼んでも寄ってくるのは難しいこともあります。

難聴の存在に気づいていなければ「どうしてうちの子はできないの?」というネガティブな気持ちにつながりかねません。難聴と診断され「この子は聞こえていないだけで、悪気はないんだ」と思うことで、飼い主さんは聞こえないゆえの行動をより受け入れやすくなるでしょう。

人間と暮らすフェレットにとって、飼い主さんにたっぷりと愛してもらうことは何よりの幸せ。だからこそ、難聴に気づくことが大切なのです。

難聴のフェレットへの接し方は?

フェレットの聴力障害の程度はまちまちで、片側のみ聞こえない子もいれば、両側の耳が聞こえていないケースもあります。いずれも治療法はないため、難聴を抱えて生活していくことになります。

フェレット自身があまり困っていなさそうとはいえ、少しの配慮をプラスしてあげることで、難聴の子の暮らしはより快適になります。

びっくりさせないよう配慮する

生まれ持った性格には個体差がありますが、音が聞こえないことで、臆病だったり警戒心が強かったりする子がいます。そして、驚いた結果が「噛み付く」につながることも。後ろから近づいて突然抱き上げるなど、びっくりさせるような行動は避けましょう。

音声以外のコミュニケーション方法を模索しよう

しつけの方法は音声だけではありません。例えば、「ダメだよ」と言葉で伝える代わりに、フェレットの顔の前でゆっくりと指をふることを「ダメ」のサインにすることもできるでしょう。聞こえる子に比べると時間がかかるかもしれませんが、飼い主さんが少しだけ「我慢強く」なれば、しつけは可能です。

難聴の子と暮らす飼い主さんの中には、部屋に入るときに電気を数回パチパチと点滅させて「これから行くよ」と気づかせる、名前を呼ぶ代わりに愛情込めて何度も撫でてあげる、あるいは、床を「トントントン」と指で叩き、振動で合図を送るなどを行っている方もいます。

飼い主さんとフェレットくんとのやりとりの方法はそれぞれ違ってOKなんです。取り入れやすい方法を試していきましょう。

多頭飼育に踏み出す際はより一層、慎重に

難聴である場合、音声でのコミュニケーションが難しいのはフェレット同士でも同じです。フェレットは嫌がってることを相手に伝える場合などは鳴き声でお互いに表現しあいますが、難聴の子ではこのやりとりがうまくいきません。自分の声が聞こえていないため、かなり大きな鳴き声を出すこともあり、聞こえる子同士の場合よりもケンカが起こりやすい傾向にあるようです。

多頭飼育では一般に、相性を見極めたうえでゆっくりとお互いの存在に慣らしていきますが、難聴の子ではより慎重になってあげましょう。遊ぶ様子をよく観察し、必要に応じて飼い主さんが介入してあげてください。

また、聞こえない子とそうでない子を一緒に飼育する場合、飼い主さんの「心構え」も大切です。時には、名前を呼んでも寄ってこないといった難聴の子の行動が、聞こえる子より少し「わがまま」に思えることもあるかもしれません。

一方で、難聴の子は聞こえていない分、人間の表情や視線に敏感なのか、飼い主さんのちょっとした変化にもすぐ気づいてくれる、なんて話を聞くこともあります。難聴の子にとっては「聞こえないこと」もまた個性の一部ですから、分け隔てなく愛情を注いであげましょう。

聞こえの程度に関わらず、飼い主さんの愛情があればフェレットの幸せに変わりはなし

生まれつき難聴の子もいれば、成長や老化にともなって聴力が低下していくこともあります。「うちの子、聞こえていないかも」と思ったら、受診をお勧めします。

もし難聴がわかっても、心配しすぎる必要はありません。聞こえていてもいなくても、陽気な性格のフェレットくんは毎日元気いっぱい。「聞こえ」の程度に関わらず、フェレットくんは飼い主さんの愛情があれば幸せで豊かに暮らせることを知っておいてください。

※ちなみにマーシャルフェレットを扱う多くのショップでは、先天性感音難聴については生活に支障が無いことから保証の対象外となっています。ご不安な方は販売店で生活上の注意点や難聴の有無をよく確認し、理解したうえでお迎えしていただくことをお勧めいたします。

主要参考文献

Cathy Johnson-Delaney(2016). Ferret Medicine and Surgery (English Edition)

Stéphanie Piazza, Marie Abitbol, Kirsten Gnirs, Minh Huynh, Laurent Cauzinille(2014), Prevalence of deafness and association with coat variations in client-owned ferrets.

橋爪宏幸

最新記事 by 橋爪宏幸 (全て見る)

- どう防ぐ?フェレットの脱走・迷子 - 2023.11.20

- 【うちの子はどれ?】フェレットの性格タイプ - 2023.11.10

- フェレットの高齢期に気をつけたい病気 - 2023.11.10