※当コラムは筒井孝太郎先生の監修のもと、国内外のフェレットの医学書や論文など専門的な文献を参照して執筆しています。フェレットと暮らす飼い主さんに有益で正確な情報の発信に努めていますが、記載内容は執筆時点での情報であること、すべてのケースに当てはまるわけではないことをご理解願います。

フェレットと暮らす飼い主のみなさん、こんにちは。フェレット情報局編集部のつりまきです。

『浦和 動物の病院』院長・筒井孝太郎先生と一緒に、フェレットの健康管理や病気について学ぶこちらのコラム。私もフェレットと暮らしていますが、飼い主さん一人ひとりが正しい知識を持ち、日頃から細やかにフェレットを観察することが、健やかな暮らしのために重要だと感じています。

第2回は、消化管の症状「下痢」と「嘔吐」について取り上げます。私たち人間も、ちょっとしたことでお腹のトラブルを起こすことがありますが、フェレットはどうでしょうか。対応のポイントをおさえておくと、何かと安心です。

目次

【フェレットの下痢】そもそも正常なウンチはどんなもの?どこからが下痢?

まずはじめに、どんな状態のウンチが正常か確認しておきましょう。

言葉の定義は人によって微妙に違うかもしれませんが、と前置きしつつ、筒井先生は次のように教えてくれました。

筒井「私は、完全に泥状の便を下痢と呼んでいます。柔らかくとも形をとどめていれば、下痢ではなく軟便と捉えています。便の性状について、イヌやネコでは4段階のスケールが存在するのですが、フェレットの場合はどうしても、感覚的な表現になってしまいます。

私の臨床での印象ですが、フェレットは軟便の子が多い、と感じています。飼育書では、正常な便の例として、かりんとうのような形状で手でつまめる硬さ、と表現されることがあります。でも、実際にはもっと柔らかいウンチをする子に出会うことも珍しくありません」

フェレットは食べたものを排泄するまでの時間が非常に短く、約3時間と言われています。腸を通過する速度が早いので、水分が十分に吸収しきれず軟便になりやすいのかもしれません。

筒井「正常な便は、黒色で、ニオイはほとんどない、などと表現されることもありますが、個体差があります。

色は、口にした食べ物の内容によって変化しますし、ニオイも、まったくの無臭ではありません。草食動物に比べるとニオイがある、と感じる人もいるかもしれません」

個体差と聞くと、何が正常で、どこからが病気か、迷ってしまいそうです。

筒井先生によると、受診の必要性をざっくり見分けるポイントは「普段と違う状態」が「3日経ってもおさまらない」ことだそうです。

筒井「例えば、下痢に関連する症状では、おならの変化があります。あまり意識しないかもしれませんが、人間同様、フェレットもおならをするんです。お腹の調子が悪くなればガスの回数も増えますが、1日に何回が正常、それ以上は病気のサイン、といった明確な線引はできません。

普段と比べて、明らかにおならが多い、ニオイが違う、という飼い主さんの感覚が最大のヒントになります。日頃から、よく様子を観察してあげることが重要です」

【フェレットの下痢】原因の特定〜治療方針の立て方

フェレットの下痢の原因には

・不適切な食餌

・環境変化のストレス

・腸炎

・寄生虫疾患

などをはじめ、他にも多くの要素があります。

原因に応じて治療法も異なるそうですが、下痢のフェレットが来院した場合、まずはどんな対応をするのでしょうか?

筒井「意外かもしれませんが、原因を特定するための検査よりもまず、下痢に対する標準的な治療をスタートします。

原因を突き止めるには多くの検査が必要で、フェレットに負担をかけるうえ時間もかかります。それに、調べた結果、必ずしも原因がわかるとは限りません。

下痢を改善するためのスタンダードな内服治療を行います。治療にどのように反応するか確認することが、同時に原因の探求にもなります」

我が家のフェレットも、季節の変わり目に、お腹が冷えたのか、普段よりもだいぶ水気の多いウンチをしたことがありました。人間も、ちょっとしたことでお腹の調子を崩すように、小さな原因まで探ろうとしたらキリがありません。「なぜ下痢をしたか」を毎回きっちりと解明するのは現実的ではないんですね。

筒井「中には、特異的な疾患から下痢を起こしており、原因に応じた治療が必要になるケースもありますが、少数派です。大半の子では、一般的な下痢に対する治療で症状がおさまってきます。

下痢が続くと脱水に陥り体力も消耗しますから、まずは治療を始めるのが大切です。一般的な治療で効果がない、となって初めて、詳しい検査に進みます」

下痢治療の基本は飲み薬 どうやって飲ませたら良いの?

下痢への標準的な治療としては、整腸剤や消化酵素の薬が出されることが多いそうですが、問題は服薬の方法です。

イヌ・ネコでよく使われる下痢止めのお薬「フラジール(メトロニダゾール)」がフェレットに処方されることもありますが非常に苦く、服薬へのハードルがかなり高いのだとか。

筒井「フェレットに飲ませる薬は”粉”が基本です。消化能力が弱いので、錠剤のまま与えると、うまく吸収できずにそのままの形で出てきてしまう、という話を聞いたこともあります。それに、消化管の細い部分に詰まるリスクもあるので、私は必ず粉の状態で処方するようにしています」

筒井「ただ、錠剤を砕いて粉にすると、錠剤をコーティングしている糖衣がはがれ、口に入れた時に苦みを感じるようになります。バイトに混ぜるなどしてごまかしが効く子もいますが、全員がその方法で服薬できるわけではありません。

なかなか飲んでくれない場合は少量のバイトなどで練って上顎に塗りつける方法を試みますが、鋭い歯があるため難しいのが実情です。

ちなみに水に溶かして流し込むのはNG。口の中に広がってかなり苦痛です」

漢方薬も治療の選択肢の一つ

筒井先生はこの苦い粉薬を回避するために、できるだけ、漢方薬の整腸剤を第一選択にしているそうです。

筒井「1日2回、4日ほどお薬を飲ませれば下痢は治まることが多いのですが、再発防止のために1〜2週間、服薬を続けてもらいます。それだけの期間、苦い薬を飲むのはフェレットにも飼い主さんにも大きなストレスですから、できるだけ、飲ませやすい薬で対応することにしています」

どんなによく効くお薬でも、飲み込めなければ意味がありません。処方してもらう際には、飲ませやすさや、服薬方法について獣医師の先生に確認しておくと安心ですね。

服薬以外にも、下痢がひどければ点滴や注射を行うこともあります。

【フェレットの下痢】症状・受診のポイント

軟便はさほど珍しくないフェレット。イヌやネコ同様、フードを切り替えたタイミングで軟便になる子もよくいるそうです。「びしゃびしゃ」は問題ですが、「ゆるい」くらいであれば、ほとんどの子が短時間のうちに、元の状態の便に戻ると言います。

「よくあること」ゆえに、自宅で経過を見ていていいのか、受診すべきか、迷わしいところです。軟便の場合、まずは様子見でOKでしょうか?

筒井「軟便でも3日続けば消化管が弱ってきますので、受診をおすすめします。

完全に水状の下痢を繰り返す、水も飲まない・嘔吐しているといった、全身の不調が疑われる場合はできるだけ早く受診すべきです。便の色も、明らかに血液が混じっているような真っ赤や、真っ黒などは異常ですので、家庭で様子見すべきではありません」

筒井「フェレットと暮らすのが初めての飼い主さんの場合、うちの子のウンチは普通かな?と気になるときもあるでしょう。早い段階でかかりつけのクリニックで相談しておくと安心できると思います。

ショップからお迎えしてすぐは、環境の変化で軟便や下痢が見られることもあるので、1週間後以降で受診をおすすめしています」

ちなみに、下痢に対して即効性があるわけではありませんが、サプリメントという選択肢もあります。お腹の調子を整える働きのものとして「コスモスラクト」という液体のサプリがあり、フェレットにも使用可能です。健康維持の目的で、日頃から服用しておくのも良いでしょう。

※写真はウサギ用。フェレット用は流通が少ないため、ほかの動物用のもので代用

続いて、フェレットの嘔吐についてです。

【フェレットの嘔吐】獣医師がまず疑う消化管閉塞 異物を飲み込んだら緊急事態

嘔吐も、下痢と同じく感染症や消化管の疾患などさまざまな原因で起こる症状です。中でも頻度が高く、臨床的に重要なのは異物の誤食による消化管閉塞です。

好奇心旺盛なフェレットは、おもちゃや飼育環境にある布製品をかじりとる、室内での落とし物などを飲み込むといった事故がよく起こります。

また、換毛期には抜けた被毛が毛球となり胃の中に詰まってしまうことも。

消化管閉塞は命に関わる緊急事態。異物を取り除くための緊急手術が必要なケースも多く、筒井先生は「嘔吐のフェレットが来院したら、戦慄が走る」と言います。

筒井「下痢・軟便と違い、フェレットの嘔吐は通常ありません。ネコでは日常的に毛球の吐き戻しをしますが、フェレットにはそのような習性がないので嘔吐していたらなんらかの異常をうたがいます」

消化管閉塞による嘔吐の特徴

消化管にものが詰まっていると、食べようとしても食べられなくて一日に何度も嘔吐し、元気もなくなります。これが消化管異物で起こる嘔吐の特徴です。

ただ、異物が消化管のどのあたりにあるかでも嘔吐の様子は異なるので、臨床では、問診がまずは重要な手がかりになるそうです。

筒井「どんな場所でフェレットを遊ばせているのか、日頃から、いろいろなものを噛みちぎって遊んでいる様子がよく見られるのか、などを飼い主さんから詳しく伺い、異物を飲み込んでしまった可能性を探っていきます」

【フェレットの嘔吐】症状・受診のポイント

筒井「吐いた後に元気がない、水を飲んでも繰り返し吐くなどしているならすぐ受診してください。

吐いたのが一度だけで、嘔吐した後もケロッとして食欲・元気もあればいったん様子見という判断もOKです。

時々、粉末になったフードが気管にはいったせいでムセて、一過性の嘔吐のような症状を起こす子がいるのですが、すぐおさまるのなら心配はいりません」

前肢で口元をひっかく、舌なめずり、つばを吐くようにするなどの仕草が「嘔吐しそう」のサインであることも。嘔吐には至っていなくとも、普段しない仕草を繰り返す場合は、よく注意して観察してあげてください。

環境整備で消化管閉塞を防ごう

フェレットの嘔吐で疑うべき消化管閉塞。自宅での放牧時には安全管理に気をつけている飼い主さんが大半だと思いますが、それでも、思わぬものを口にしてしまう事故が起こっています。

ハンモックや毛布といった布製品をケージに入れている場合は、こまめに状態を確認して、ほつれた糸が出ていないか、ボロボロになっていないかチェックしましょう。ある程度くたびれてきたらその都度、新しいものへの交換をおすすめします。

また、ゴム製のおもちゃはかじりついた時の感触が大好きなフェレットも多いと思いますが、歯で噛み取ってしまうと誤食につながります。やわらかいものでも、ゴム製品は胃酸に触れるとカチカチの状態に変化しますから、大変危険です。壊れかけていないか、遊んだ後は毎回確認してください。

筒井「特に注意したいのは、紐状の異物です。細くて柔らかいものであれ、消化管の広範囲にわたってひっかかると処置が非常に難しくなります。紐状のパーツのあるおもちゃは与えない、使う場合は必ず飼い主さんの見ている時だけにする、などの工夫で事故を防いでほしいですね」

筒井「おもちゃに限らず床に落ちているものは何でも、誤食のリスクがあります。

当院では以前、消臭ビーズの粒を飲み込んで搬送された患者さんがいました。しばらく使用して乾燥すると小さくなりますが、水を吸うと大きく膨らみます。飲み込むときはペロっと口に入るサイズのため、注意が必要です。

小さなお子さまの居るお家では、消しゴムにも注意してください。

まさかそんなものを食べたなんて、という異物がお腹の中から見つかるのがフェレットの消化管閉塞です。飼育環境や放牧スペースは定期的にチェックする、放牧前には床をしっかり片付けることが大切です」

飼育環境の安全確保については 【室内飼育・放牧時の事故防止】フェレットと暮らす家の安全対策 でも詳しく取り上げています。参考にしてみてください。

【主要参考文献】

三輪 恭嗣『エキゾチック臨床シリーズ Vol.2 フェレットの診療 診療法の基礎と臨床手技』学窓社、2010年

田向 健一『フェレット飼育バイブル 長く元気に暮らす 50のポイント コツがわかる本』メイツ出版、2021年

編集:フェレット情報局 編集部

※当コラムでは、人間と暮らす多くのフェレットが健康で長生きできるよう、疾患についての情報を共有するため、情報発信を行っています。個体により状況は異なりますので、フェレットの状態で気になることがあれば、かかりつけにご相談されることをお勧めします。

当コラムの内容閲覧により生じた一切のトラブルについて、浦和 動物の病院、フェレットリンク、および執筆者は責任を負いかねます。

つりまきなつみ

最新記事 by つりまきなつみ (全て見る)

- 獣医師監修フェレットの医療(2)下痢・嘔吐への対応 緊急事態を見逃さないために - 2024.05.09

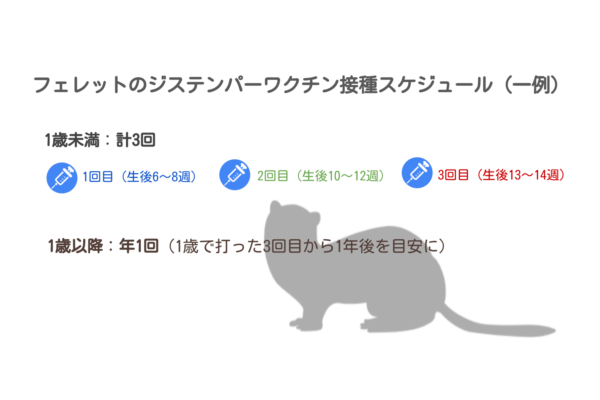

- 獣医師監修フェレットの医療(1)ジステンパーワクチン 接種は必要? - 2024.04.23